别名:?功效作用:补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代。英文名:RADIX GLYCYRRHIZAE PREPARATA始载于?毒性?归经胃经、心经、肺经、脾经药性平药味甘

别名:?功效作用:补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代。英文名:RADIX GLYCYRRHIZAE PREPARATA始载于?毒性?归经胃经、心经、肺经、脾经药性平药味甘

炙甘草(RADIX GLYCYRRHIZAE PREPARATA) 系豆科植物,炙甘草是用蜜烘制的甘草。炙甘草为类圆形或椭圆形切片,表面红棕色或灰棕色,微有光泽,切面黄色至深黄色,形成层环明显,射线放射状。炙甘草汤具有益气滋阴,通阳复脉治疗功效。

炙甘草 拼音名 Zhigancao

RADIX GLYCYRRHIZAE PREPARATA

1、中文名:炙甘草

2、拼音名:Zhi gan cao ;

3、英文名:RADIX GLYCYRRHIZAE PREPARATA;

4、属性:系豆科植物,

5、化学成分炙:甘草皂甙,甘草黄甙,蔗糖,淀粉及微量维生素。

6、来源:炙甘草为甘草的蜜烘制加工品。

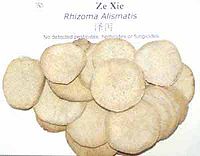

7、性状:炙甘草为类圆形或椭圆形切片,表面红棕色或灰棕色,微有光泽,切面黄色至深黄色,形成层环明显,射线放射状。质稍黏。具焦香气,味甜。

8、用法与用量:内服:煎汤,0.5~3钱;或入丸、散。外用:研末掺或煎水洗。

9、功能与主治:补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

10、贮藏:置通风干燥处,防蛀。

本品为甘草的炮制加工品。

取净甘草片,加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍闷,炒至黄色至深黄色,不粘手时取出,晾凉。每100斤用炼熟蜂蜜25~30斤。

本品为类圆形或椭圆形切片,表面红棕色或灰棕色,微有光泽,切面黄色至深黄色,形成层环明显,射线放射状。质稍黏。具焦香气,味甜。

1、《本经》:味甘,平。

2、《别录》:无毒。

3、《本草衍义》:微凉。

4、《珍珠囊》:生甘,平;炙甘,温。

甘,平。归心、肺、脾、胃经 。

补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代,可解附子毒。

1.5~9g。

不宜与京大戟、芫花、甘遂同用。

置通风干燥处,防蛀。

古代炮制文献研究蜜制甘草最早见于唐代的《千金翼方》,其上有“蜜煎甘草涂之”的记载。此外,有的文献尚载有不同的方法和要求,如:宋代的《太平惠民和剂局方》日:“蜜炒”,明代的《炮制大法》则要求“切片用蜜水拌炒”,此外,明代的《先醒斋广笔迹》、清代的《成方切用》都提到了“去皮蜜炙”。在炮制作用方面,元代《汤液本草》记述“生用大泻热火,炙之则温能补上焦中焦下焦元气”,宋代《本草衍义》亦有“入药须微炙,不尔亦微凉,生则味不佳”的记载。

现代炮制工艺一种蜜炙方法为:先将蜂蜜置锅中炼成中蜜,改用文火加甘草片拌炒均匀,3~5 min,出锅,置烤房或烘箱60~C烘至不粘手时取出,放凉,该法所得蜜炙甘草不易焦糊,质佳。

有文献记载,对烘法与炒法炮制的蜜炙甘草进行研究比较,结果表明,两者甘草酸含量没有明显的差异。在同等剂量下,两者有相同的促肾上腺皮质激素样作用和拮抗地塞米松对下丘脑一垂体一肾上腺皮质轴的抑制作用。

烘制蜜甘草的急性毒性实验低于炒制蜜甘草的毒性。故认为现代化大生产可用烘法代替手工炒法,有利于统一工艺标准。席先容等报道,以烘制蜜炙甘草炮制品的外观性状、甘草次酸和黄酮类化合物等指标进行综合评分,采用正交实验法,对蜜炙甘草炮制工艺进行优选,实验得出最佳工艺条件是A2b3c2,即加入25%的蜂蜜,闷润透心后,在60~C烘60 min。段永红等应用重量法测定生甘草、传统蜜炙法和机器蜜炙法的蜜炙甘草的甘草酸含量,实验结果表明:甘草经蜜炙后,甘草酸含量损失约20%~30%,而传统的蜜炙法与机器蜜炙法对甘草中甘草酸含量的影响差异不显著,且外观色泽均匀、无焦斑,入库后保存时间长,可提高工作效率,减轻工作人员劳动强度。王萃扬等通过对种中药饮片(包括甘草)使用微波炉蜜炙与传统蜜炙方法比较,结果微波炉蜜炙饮片外观、色泽等优于传统蜜炙饮片,质量稳定性好,含水量明显较低,差异显著,且重复性好,操作简单易控制,省时省力。吴世强等总结10余年使用远红外烤箱蜜炙中药的炮制优点为:饮片色泽均匀一致,避免污染,温度有量易于掌握,减少劳动强度易于操作。黄树清采用高压高温上蒸炙法蜜炙甘草取得满意效果,其优点是:炮制品片面整齐美观,有光泽,呈亮金黄色或深黄色,气纯香味甘甜,久贮一年不发粘,不发霉生虫。炮制辅料的研究对于蜜炙甘草的用蜜量,《中国药典》规定 25%,《广东省炮制规范》规定50%。

归经:入脾、胃、肺经。

1、《汤液本草》:入足厥阴、太阴、少阴经。

2、《雷公炮制药性解》:入心、脾二经。

3、《本草通玄》:入脾、胃。

4、《本草经解》:入手太阴肺经、足太阴脾经。

注意:不宜与京大戟、芫花、甘遂同用。中满腹胀忌服。

1、《本草经集》:术,干漆、苦参为之使。 恶远志。 反大戟、芫花、甘遂、海藻四物。

2、《医学入门》:痢疾初作,不可用。

3、《药品化义》:炙甘草因味厚而太甜,不宜多用,恐恋膈不思食也。

炙甘草临床应用多为炙甘草汤,是以炙甘草为主要原料制成的汤。源于汉代张仲景《伤寒论》,原文曰:

“伤寒,脉结代,心动悸,炙甘草汤主之。”由炙甘草、生姜、桂枝、人参、生地、阿胶、麦冬、麻仁、大枣、清酒组成。

综合历代医家看法,认为炙甘草汤主要功效有:

一、补阴为主,如清.柯琴《伤寒来苏集.伤寒附翼》指出本方以“生地为君、麦冬为臣、炙甘草为佐,大剂以峻补真阴,开来学之滋阴一路也。”清.田宗汉《医寄优阴论》也认为本方是“滋阴之祖方”。

二、补血为主,如以清.唐容川为代表的一派医家认为炙甘草汤是 “补血之大剂”。

三、气血双补,如以金.成无己《注解伤寒论》为代表,认为炙甘草汤的功效当为气血双补。“益虚补血气而复脉”。

四、阴阳并调,清代医家尤在泾《伤寒贯珠集》指出炙甘草汤是“扩建中之制,为阴阳并调之法”。本方主治伤寒病后或重病恢复期阴血不足,血不荣心,虚羸少气,心慌心悸,虚烦少眠,大便干涩,舌质略红少苔,脉象结代不整。或肺痿久咳,吐涎沫稀痰,量多,咽燥而渴,或痰中带血,心悸气短,心中温温液液,失眠多汗,脉虚细而数,或偶见结代。

炙甘草甘温益脾,脾属土为心之子,补子而实母,缓心脾之急而复脉为主药;生地滋阴生血,麦冬益阴养心以利复脉,为辅药;用人参(党参)益气以生阳,桂枝助心阳而通脉,阿胶养血滋阴,麻仁润肠缓中,得生姜之辛,滋而不腻,共为佐药;生姜和大枣调和营卫为使药。诸药相合,具有滋阴养血、益气复脉的功能。本方重用生地还配以麦冬、阿胶、麻仁,并以炙甘草为君药,可见是一滋阴养血之剂,善补阴者阳中求阴,故又配以人参、桂枝、生姜、益气、辛通而助阳、伤寒重证或大病久病之后,阴血耗伤,心血不足,心阳不振,而见心动悸、脉结代之症,本方最为适用。仲景这一滋阴养心血、益气助心阳而复脉之法,给后人极大启发。今人用此方治疗阴血不足,心阳不振而致的心律不齐、频发的期前收缩、室性早搏,甚至出现二联律、三联律者,随证加减,都能取得良好效果。

心脏瓣膜症、心律不整、心内膜炎、贫血、交感神经紧张症、高血压、甲状腺机能亢进症。

胸胁苦满加柴胡龙骨牡蛎汤。 体虚多汗易惊悸加桂枝龙骨牡蛎汤。 心律不整加酸枣仁。 心动悸加重人参。胃弱加香砂六君子汤。

炙甘草汤用于治动悸,气虚血少,呼吸急迫、自汗、易疲劳、脉结代者为主。

心力衰竭,胃肠虚弱,下利者,水肿严重,脉细数者,不宜使用。

炙甘草含量标准测定--水分标准:照水分测定法第一法(《中国药典2005年版一部》附录Ⅸ H)测定,不得过12.0%。总灰分标准 :不得过5.0%(《中国药典2005年版一部》附录Ⅸ K)。酸不溶性灰分标准: 不得过1.0%(《中国药典2005年版一部》附录Ⅸ K)。甘草酸:照高效液相色谱法(《中国药典2005年版一部》附录Ⅵ D)测定。

炙甘草甘草酸测定方法:

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;甲醇-0.2mol/L醋酸铵溶液-冰醋酸(67:33:1)为流动相;检测波长为250nm。理论板数按甘草酸峰计算应不低于2000。

对照品溶液的制备 取甘草酸单铵盐对照品约10mg,精密称定,置50ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,即得(每1ml含甘草酸单铵盐对照品0.2mg,折合甘草酸为0.1959mg)。

供试品溶液的制备 取本品中粉约0.3g,精密称定,置50ml量瓶中,加流动相约45ml,超声处理(功率250W,频率20kHz)30分钟,取出,放冷,加流动相至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。

方法一、分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。

本品按干燥品计算,含甘草酸(C42H62O16)不得少于2.0%。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈0.5%冰醋酸(1:4)为流动相;检测波长为276nm。理论板数按甘草苷峰计算应不低于4000。

对照品溶液的制备 精密称取甘草苷对照品适量,加甲醇制成每1ml含20μg的溶液,即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.2g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%的乙醇溶液10ml,称定重量,超声处理(功率300W,频率25kHz)30分钟,取出,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,滤过。精密量取续滤液5ml,置100ml量瓶中,用20%乙腈稀释至刻度,摇匀,即得。

方法二:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20μl,注入液相色谱仪,测定,即得。

本品按干燥品计算,含甘草苷(C21H22O9)不得少于1.0%。

《全国中草药汇编》